能勢妙見山の正式名称

能勢妙見山には鳥居があり「妙見宮」とも呼ばれますが、『日蓮宗霊場能勢妙見山』とあるように、日蓮宗のお寺です。

能勢妙見山は、能勢町地黄の眞如寺の飛び地境内となっており、

正式には「無漏山眞如寺境外(けいがい)仏堂能勢妙見山」といいます。

昔は、神仏習合といい神様と仏様を同じようにお祀りしており、聖域と俗界を隔てるものとして鳥居が建てられました。明治になって、神仏分離(1868年)が行なわれ、鳥居は神社に建てるものと認識されましたが、能勢妙見山は寺院ですが昔の名残で今も鳥居が残っています。

能勢妙見山の8頭の神馬

北極星を守護する星として、北斗七星と輔星の8つの星があるといわれています。また古来より仏神に馬を奉納することは功得甚大といわれ、願い事を叶えてもらうために馬を奉納する習慣がありました。

そのため、妙見さんを守護する神馬も8つの星に合わせて境内に8頭存在しています。商売や受験など、ここという人生の岐路に立って勝負に出るときには、開運殿+神馬のお馬さんにお願いすると運気が上がると言われています。

大小様々な8頭の神馬を、是非探してみてください。

古くから歌舞音曲を志す人々に信仰されています

妙見大菩薩の妙という字は美しい、清らか、見は目で見るから転じて姿形という意味から、

妙なる姿、美しい姿ということで、古くから歌舞音曲を志す人々に信仰されています。

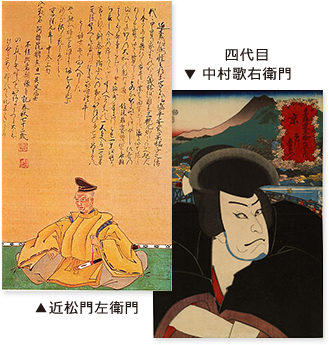

また、花柳界・芸能界からの信仰も厚く、歌舞伎・浄瑠璃の脚本作者の近松門左衛門も熱心な妙見信仰を持っており、また開運殿の横にあります浄水堂は四代目中村歌右衛門が願主となって建てられたものです。建物の柱の下にあります銅板にその名前が刻まれております。

星の信仰と北極星の神格化

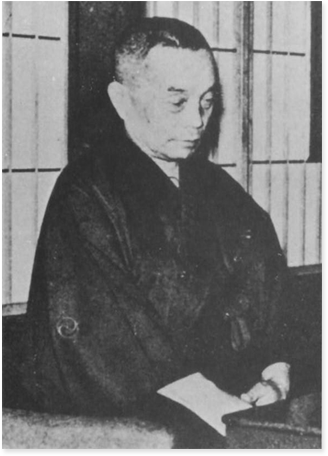

▲将棋棋士 坂田三吉

▲将棋棋士 坂田三吉妙見大菩薩は「運命を切り拓く開運の神様」です。

そのご本体は鎮宅霊符神と同じく、もとは北辰=北斗星・北極星の信仰に由来します。北極星は常に空の北を指し示す「不動の星」として、旅人にとって道しるべとなり、人生の進むべき道を示す象徴として信仰されてきました。

やがて占星術が発達すると、「星の巡りが人の運命を左右する」という考え方が広まりました。現代の星占いでも「生まれた時の星の位置によって性格や運命が決まる」とされるように、当時の人々も天の星々に強い影響力を感じていたのです。

その中でも唯一動かず、すべての星の中心に位置する北極星は、宇宙の頂点に立つ存在として「すべての運命を支配する星」とされ、特別な信仰を集めるようになりました。

支配者から庶民へ広がった妙見信仰

古代中国では、北極星は「太一神(たいいつしん)」や「玄天上帝(げんてんじょうてい)」と呼ばれ、皇帝のみが信仰を許される最上の神とされていました。これは、北極星が「万物を治める支配の象徴」と考えられていたためです。

その後、仏教とともに日本に伝わった北極星信仰は、最初は日本の皇族や貴族の間で受け入れられました。彼らもまた、国を治める権威や秩序を保つ力を北極星に願い求めていたと考えられます。 やがて武士たちは、戦乱の時代において「勝利」や「運命を切り拓く力」を求めて妙見菩薩を信仰しはじめます。さらに時代が進むと、刀鍛冶や芸能者、学問を志す人々は「道を極める力」を願って妙見信仰に惹かれていきました。

こうした信仰は次第に庶民の間にも広がり、「日々の暮らしをより良くしたい」「災いを避けたい」「運を開きたい」と願う多くの人々にとって、妙見さまは身近で心強い守り神となっていったのです。

勝負の神様としての妙見さま

将棋の名人として知られる坂田三吉もまた、妙見さまに深く信仰を寄せた一人でした。関根八段との大一番を控えた前夜、坂田は自宅の屋根の物干し場で太鼓をたたきながら、「能勢の妙見さん、頼んまっせ」と祈りを捧げたと伝えられています。この姿は舞台や映画でもたびたび描かれ、妙見さまが「勝負事の神様」としても親しまれてきたことを今に伝えています。

そして現在でも、能勢妙見山の妙見大菩薩は、「運命を切り拓く開運の神様」として、多くの人々に広く信仰されています。

妙見大菩薩に関する文献資料

・『わかりやすい日蓮宗の御祈祷』 宮崎英修監修 鎌倉新書刊

・『日蓮宗の祈祷法』 宮崎英修著 平楽寺書店刊

・『近代日本の法華仏教』野村耀昌稿 法華経研究Ⅱ所収 望月観厚編 平楽寺書店刊

・『宗教と現代』1983年10月号(復刻版あり) 鎌倉新書刊

・『妙見信仰と千葉氏』 伊藤一男著 崙書房

・『日蓮聖人「立教開宗」における妙見尊と虚空蔵菩薩の関係』

『現代宗教研究』(日蓮宗現代宗教研究所発行)第32号所収